こんにちは。アプリケーションサービス本部ディベロップメントサービス2課の濱田と申します。

コーラはペプシ派、犬はビーグル派です。

さて、本記事は「AWS Amplify ってサービスが気になるけれど、結局何をしてくれるサービスなのかよくわからないな」という方向けに、「AWS Amplify Gen2 入門——何が嬉しいのかざっくりと理解する」と題して、以下2点のことをお伝えします。

- Amplify 入門の壁・注意点

- Amplify(Gen2) というサービスがあると何が嬉しいのか

どなたかのお役に立てば幸いです!

Amplify 入門の壁・注意点

このセクションでは、2025年5月現在、Amplifyに入門しようとした時に突き当たる壁や注意点について記載します。

本記事の問題意識を共有するセクションなので、内容が知りたい方は次のセクションへとスキップしてください🙏

AWS Amplify...

サービスページ冒頭には次のような紹介文がきらめいています。

フルスタック TypeScript。AWS のためのフロントエンド DX。

AWS Amplify には、ウェブアプリケーションやモバイルアプリの構築に必要なものがすべて揃っています。開始もスケールも簡単です。

なんだかイケてそうな雰囲気をまとった、気になるサービスですよね。

しかし2025年現在Amplify に入門しようとした時、私たちはいくつかの壁に突き当たります。

- 守備範囲が広く何をしているサービスなのかわからない

- Gen2 の日本語ネイティブ情報が不足

- Gen1 の情報がノイズに

- トライアルにGitHubリポジトリが必要

(ちょっと勉強して挫折した方は「わかる〜」と思って下さるのではないでしょうか)

1. 守備範囲が広い

Amplifyというサービスは、特定の構成要素やキーワードだけではうまく理解できないところがあります。

以下はいずれもAmplifyの構成要素ですが、それだけがAmplifyではないんですよね。

- 「フロントエンド」! → フロントエンドのAWSサービスって何……?

- 「ホスティング」! → S3とCloudFrontで自分でやればよくない……??

- 「フルスタック」! → えっ、フロントを作るサービスじゃないの……???

2. Gen2の日本語ネイティブ情報の相対的不足

AWS Amplify は2024年5月に大きめの世代交代を経ています。

現在は「Gen2」、第二世代のAmplifyが提供されているわけなのですが、一年ちょっとが経った現状では、Gen2に関して日本語情報で得られる情報が相対的に少ない……。

ここから帰結するのが次の壁です。

3. Gen1の情報との混同

検索エンジンは必ずしもGen2の情報を評価してくれないので、何も知らずに「Amplify 初心者」等と検索していくと、Gen1の情報との見分けがつかないまま中途半端に理解が進んでしまいます。

困ってGeminiやChatGPTなど生成AIチャットツールの画面を開く。開くのですが、こちらも当てにならないかも……。

2025年5月現在、生成AI は「Amplify」とだけ言えば、Gen1 と Gen2 の情報を同じように差し出してきます。

例えば、「Amplifyを使用して、ローカルにあるWebサイトのリソースをホストしたい」といった質問をしてみると、現在でもAmplify CLI コマンドを使った手順を案内してくることがあります……が、Gen2では amplify コマンドを使用することはありません。

……ですので、AWS Amplify Gen2 の調べ物をする際には、単に「Amplify」で調べるのではなく、Amplifyの「Gen2」、Amplifyの「2024年5月以降」という文脈情報を意識しつつ調べる必要があります。

この辺、歴史的経緯を知らない新米には辛いところです。

気をつけないと、ちょっと昔のハンズオンを気合を入れて開始し、途中で手詰まりして挫折することになります(2敗)

このようなことを避けるためにも、本記事では Amplify「Gen2」の話をしていることを明示しておきます。

4. Quickstart に GitHub リポジトリが必要

そうなると、信じられるのは最新のQuickStartだということになります。

でも、ここにはちょっとした壁があります。

この手順、「GitHubリポジトリの作成」というところからはじまるんですよね。

ちょっと手が止まりせんか?

「え〜、ちょっと触ってみたいだけなのにGitリポジトリの管理しなあかんのか……」

「なんだかめんどくさそう……」

……と、私は思ってしまいました。

Amplify Gen2 について理解すれば、Gitのプロジェクト管理がこのサービスの本質的な魅力と直結していることも理解できるため、まずGitHubリポジトリを作成するのは、Amplifyの始めかたとして理にかなっています。

しかし「Webサイトをパパッとデプロイできるツール」が期待値だった場合に、「まずはリポジトリを」とはじまるハンズオンは、ちょっと手が出にくいのかも? なんて思います。

AWS Amplify Gen2 の何が嬉しいのか

前段が長くなりましたが、以上のような問題意識を踏まえ、このセクションでは私の考えるAmplify Gen2 入門を展開します。

技術的に細かいことはあまり導入せず、AWS Amplify Gen2 の本質的な価値がどこにあるのかをお伝えしたいです。

Amplify Gen2 とは何か

まず、Amplify Gen2 とは結局何なのでしょうか? 一言で言います。Amplify Gen2 は

Webアプリケーションの開発者体験を向上させるフレームワーク

です。 キーワードは「開発者体験」(Developer Experience, DX)です。Webアプリケーション開発者が楽に・楽しく・スピーディに開発できるという「体験」にフォーカスを当てて考えると、Amplifyは理解しやすいのではないかと思います。

AWS Amplify Gen 2での開発者体験

Amplify Gen2 が提供する開発者経験とは以下のようなものです。

- コードを書いてgit pushすれば、AWSクラウドにWebアプリケーションの全体がデプロイされる

- デプロイされたWebアプリケーションの現物を動かしながら継続的な改修ができる

Amplify Gen2 がないとき

具体的にイメージをつけるため、図を書いてみましょう。

まずはAmplify Gen2 がない時のイメージ図ですが、アプリケーション開発の担当範囲の分割に伴い、開発環境、成果物を管理するリポジトリや管理方法は分割されることになってしまいます。

以下はAWS上でアプリケーション開発を行う場合のイメージ図です。

n 個のリポジトリ、そして別途デプロイされるAWSクラウドの m 個の各種環境(本番、開発……)が存在することになり、必然的に管理が複雑化します。

環境の差異によって生じるトラブル、それに引き続いて発生する担当者同士のコミュニケーションなどのコストも発生するでしょう。

このような煩雑さは「開発者体験」の低下(開発の面倒さ、しんどさ)につながります。

Amplify Gen2 があるとき

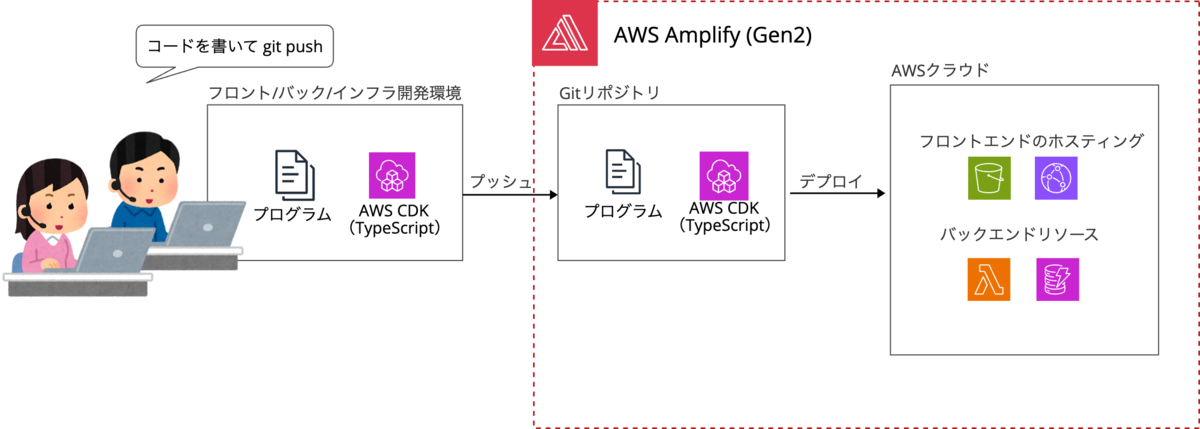

そしてこちらがAmplify Gen2 があるときのイメージです。

すっきりしましたね。

この図は「フロント/インフラ問わず、エンジニアはとにかくコードを書いてGitリポジトリにプッシュすればよく、あとはAmplifyがよろしくやってくれる」という開発を表現しています。

開発における作業単位について

Amplify Gen2 は AWS CDKをベースとするフレームワークです。したがってAmplify Gen2の世界では、フロントエンドのみならずインフラをもコードで定義します。 そして全てのリソースは「アプリ」という単位でまとめられることになります。

ナビゲーションペインさえなく、「アプリ」の情報を一覧するシンプルな画面が広がる

したがって、インフラエンジニアもフロント/バックエンドエンジニアも単一の「アプリ」の作成に関わる……という構図になるわけです。

彼らは「アプリ」の開発のため、単一のプロジェクトファイル=単一のリポジトリにおいて開発を行うことになります。

デプロイの流れについて

AWS Amplify Gen2 は、Gitリポジトリへのプッシュをトリガーに、AWS Amplifyはフロントエンドのリソース、バックエンドのリソースを自動でデプロイしてくれます。

以下の図では、mainブランチおよびdevelopブランチごとに異なるサブドメインが設定され、URLでブラウザアクセス可能な状態で、Webアプリがデプロイされていることが確認できます。すぐにブラウザから触ってデモできるわけです。

要するにCI/CDですが、このセットアップに必要なのが「Gitリポジトリとの連携」だけであるのがかなり楽です。

ユーザーはGitリポジトリとの連携を促される

Quick Start でGitHubリポジトリの作成が求められる点はちょっとしたトライアルのためには障壁を感じてしまう……、という点を先に述べましたが、リポジトリ作成の意義も今や明らかだと思います。

「Gitリポジトリの更新がそのままWebアプリケーションのデプロイになる」ということがAmplify Gen2 の本質的な価値に関わっていることは上で見た通り。

この価値を体験してもらうために、まずはサンプルアプリケーションを含んだGitHubリポジトリを作成してもらい、その編集を通じたCI/CDを体験させたいわけですね。

まとめ

本記事は「AWS Amplify (Gen2)とは何か、どんなところが嬉しいのか」という点に絞って記述してきました。

私なりにまとめてみると、Amplify Gen2 の嬉しさは

- フロントからバックエンド(インフラ)までをGitリポジトリで一元管理し、これらのリソースのデプロイを簡略化・自動化できる

という点にあります。

管理が一元化され大幅に簡便になること。

そして直ちに変更がデプロイされ、すぐにフィードバックを得られること。

このことが「開発者体験」の向上(=開発を楽に、早くできること)につながることは容易にイメージできますね。

本記事がどなたかのAWS Amplify Gen2 の理解の助けとなり、どなたかのさらなるアクションにつながっていれば幸いです!

参考資料(日本語)

最後にお勧めの参考資料を2つ挙げておきます。

Gen2 の情報は相対的に不足気味ではありますが、以下のような情報は大いに参考になりますので、ぜひご参照ください。

「AWS Amplifyがアツい! Amplify Gen2 がもたらす次世代Web / モバイルアプリ開発者体験」AWSSummit Japan 2024 (Day2)

→ 世代交代についての簡単な歴史が紹介されているし、実際の開発者経験のデモもやってくれているので、イメージを短時間で掴むのにかなり良い資料です。

「フルスタック TypeScript 開発環境 - AWS Amplify Gen 2 をグラレコで解説」

→Amplify Gen2 の技術的な説明やコンポーネントの詳細などについて、本記事ではかなり限定的な紹介にとどまっています。図解でキャッチアップできるこの資料をお勧めします。QuickStartやる前に読むといいかもです。

濱田 明日郎(執筆記事の一覧)

アプリケーションサービス本部ディベロップメントサービス2課

ベルクソン哲学研究で博士号取得ののち、2024年にサーバーワークスに新卒入社。

2025 Japan All AWS Certifications Engineers

奄美大島出身。