- はじめに

- 構成情報

- Lambda関数の内容

- 作成したNew Relicダッシュボード

- Slackへの通知内容

- New RelicとAmazon Q in QuickSightによるコスト可視化の違い

- (個人的な感想)どちらを選ぶべきか?

- 宣伝

はじめに

こんにちは。マネージドサービス部の福田です。

AWSのコスト管理は多くの企業にとって課題となるポイントですが、LambdaとAmazon Bedrockを使ったNew Relic上でコスト管理のダッシュボードを作成したので紹介します。

この仕組みは、従来のコスト管理の課題、例えば月末に請求額を見て焦ることや、日々のコスト内訳の確認が面倒であるといった点を解決することを目指しています

以前執筆したコスト管理に関するブログで紹介したダッシュボードに、Amazon Bedrockが組み込ませた内容になります。

以下の情報をNew Relicダッシュボードで確認できるようにしております。

- 現時点でのコストと月末の予測コスト

- コストが増加しているサービスやリージョン

- 設定した予算を超過するリスク

- AIによる要約された情報

構成情報

仕組みの全体像はこのようになっています。

- Amazon EventBridge が、毎日決まった時間にLambdaを叩きLambdaが実行されます。

- AWS Cost Explorer と AWS Cost Optimization Hub のAPIを呼び出し、コスト実績と推奨事項を取得します。

- 取得したデータを基に、Amazon Bedrock で分析を実施します。

- Bedrockから返ってきた分析結果を、元のコストデータと合わせて New Relic に送信し、ダッシュボードでいつでも見れるようにします。

- ダッシュボードは定期的にSlackにも通知します。

Lambda関数の内容

Lambda関数が、具体的に何をしているのか、主な機能を3つご紹介します。

1. 「昨日まで」と「先月」のコストを集計

このLambda関数は、実行された日に合わせて、取得するコストデータの期間を自動で切り替えるようにしています。

- 毎月1日に実行された場合

- 先月一ヶ月分(1日〜末日)の確定コストを取得します。

- 2日以降に実行された場合

- 今月1日から実行前日までの暫定コストを取得します。

2.「どのリージョンで?」まで深掘りしたコスト分析

「どのサービスで」だけでなく「どのリージョンで」リソースが使用されているのか把握可能です。

特に、意図せず海外リージョンでリソースが動いていて、想定外のコストが発生していたということも避けることが出来ます。

3. Amazon Bedrockによるコスト情報の要約

、Amazon Bedrockを用いてコストデータを概要化してもらっています。

Amazon Bedrockには、以下のように指示をしております。

system_prompt = """あなたは優秀なFinOps専門家です。提供されたAWSの月次コストデータを分析し、IT管理者向けに報告書をJSON形式で作成してください。 あなたのタスクは以下の通りです: 1. 提供された`monthly_budget`(円)と、`cost`に含まれる実績コストおよび予測コストを比較し、予算超過のリスクを評価します。 2. `top_cost_drivers`を分析し、コストの主要因となっているサービスとリージョンを特定します。 3. 上記の分析結果に基づき、「状況の要約」「潜在的リスク」「推奨アクション」を簡潔に日本語で記述します。 ..."""

4. コスト削減の推奨案を可視化

AWS Cost Optimization Hubから、「EC2インスタンスのサイズを最適化しませんか?」「使われていないEBSボリュームがありますよ」といった具体的なコスト削減案も取得しています。

作成したNew Relicダッシュボード

ダッシュボードにどんなウィジェットを置いているか、簡単にご紹介します。

ページ構成とウィジェット詳細

| ページ | ウィジェット | 目的・表示内容 |

|---|---|---|

| コスト分析サマリー | 当月累計コストと月末予測 | 現在の累計コストとAmazon Bedrockによる月末予測コストを表示し、予算超過リスクを早期に把握します。 |

| コスト状況のサマリー (Bedrock) | 【AI分析】 Bedrockがコストデータを分析し、状況を要約します。 | |

| 推奨事項 (Bedrock) | 【AI分析】 Bedrockが分析結果に基づき、次にとるべきアクションを提案します。 | |

| サービス別コスト内訳 | どのAWSサービスがコストの大部分を占めているか、円グラフで可視化します。 | |

| コスト上位10サービス | コストが高い上位10サービスを棒グラフで示し、特に注意すべきサービスを特定します。 | |

| サービス別コストの時系列推移 | 過去1週間のサービス別コスト推移を積み上げ棒グラフで表示します | |

| コスト詳細一覧 | サービス・リージョンごとの最新コストを一覧表で確認でき、ソートやフィルタも可能です。 | |

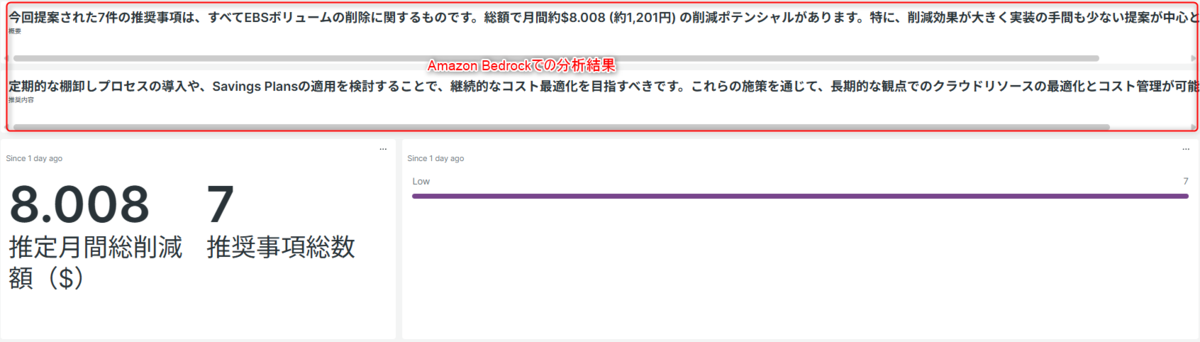

| コスト削減 | 概要 (Bedrock) | 【AI分析】 Cost Optimization Hubの情報をBedrockが分析した結果の表示 |

| 推奨内容 (Bedrock) | 【AI分析】 Bedrockが、コスト削減の推奨内容を生成します。 | |

| 推定月間総削減額と推奨事項総数 | すべての推奨案を実行した場合のインパクト(削減見込み額と件数)を表示します。 | |

| 実装難易度別の推奨件数 | 「簡単」「中程度」「難しい」といった実装の難易度別に件数を集計。 | |

| リソースタイプ別 推定削減額 | EC2やEBSなど、どのリソースタイプで大きな削減が見込めるかを円グラフで示します | |

| リソースタイプ別 推奨事項件数 | どのリソースタイプに関する推奨事項が多いかを円グラフで可視化します。 | |

| 推奨事項一覧 | 推奨事項を詳細なテーブルでリストアップします。 |

Slackへの通知内容

New RelicとAmazon Q in QuickSightによるコスト可視化の違い

AWSのコストを分析・可視化するには、様々な方法があります。今回は「New Relicを使う方法」と、AWSの公式サービス「Amazon Q in QuickSight」を使う方法の違いを紹介します。 一言でいうと、「エンジニア向けの監視ツールにコスト情報を集約するか」、それとも「AIと対話しながら誰もが分析できるツールを使うか」の違いだと考えております。

比較早見表

| 比較ポイント | New Relic(今回のブログの方法) | Amazon Q in QuickSight |

|---|---|---|

| ツール | システムの監視ツール (アプリやサーバーの状態とコストを一緒に見る) |

AI搭載のデータ分析ツール |

| 主な利用者 | エンジニア | 経営層、事業担当者など非エンジニアも含む |

| 活用例 | 定点観測 「毎日決まったコスト指標をチェックする」 |

原因の深掘り 「なぜコストが増えたのかAIに質問して探る」 |

| 使用例 | カスタマイズ エンジニアがコードを書き、見たいダッシュボードを作る |

自然言語で対話 「〜の原因は?」と日本語で質問するとAIが回答 |

| コスト感 | 比較的安価(月々数ドル〜) | 比較的高価(月々250ドル〜) |

1. New Relic(今回のブログの方法)

- どんな人向け?

- 主にエンジニア向けです。

- 何ができる?

- New Relicは本来、システムのパフォーマンス(「Webサイトの表示が遅い」など)を監視するツールです。ここにAWSのコスト情報も集約することで、「システムの調子が悪くなったタイミングで、コストも急増している」といった、技術的な問題とコストの相関関係をNew Relic上で分析できます。

- メリット・デメリット

- メリット:

- 比較的低コストで運用できる。

- デメリット:

- ダッシュボードの作成や改修には、専門的な知識(LambdaやNRQLなど)が必要です。

- メリット:

2. Amazon Q in QuickSight

- どんな人向け?

- エンジニアだけでなく、経営層や事業部門の担当者など、ITの専門家ではない人にも使いやすいように設計されています。

- 何ができる?

- 最大の特長は、AIと対話するように分析ができることです。「先月から東京リージョンのコストが急増した原因は?」など日本語で質問するだけで、AIが自動的に関連データを分析し、グラフや表で分かりやすく回答してくれます。

- メリット・デメリット

- メリット:

- 専門知識がなくても、誰でも「なぜ?」を繰り返してコスト増加の根本原因を深掘りできます。

- 迅速に高度な分析環境を整えられます。

- デメリット:

- 高機能な分、New Relicの方法に比べてコストは高めになります。

- メリット:

(個人的な感想)どちらを選ぶべきか?

New Relic がおすすめな場合

- エンジニアが中心となって、既存の監視ツールでコストも一元管理したい。

- システムのパフォーマンスとコストの関連性を重視したい。

- まずは低コストでコスト管理を自動化したい。

Amazon Q in QuickSight がおすすめな場合

- 非エンジニアも含め、組織全体でコストデータを見える化したい。

- 「なぜ?」という疑問に対し、対話形式で原因を究明したい。

- 多少コストがかかっても、高度な分析環境を導入したい。

宣伝

弊社では、お客様環境のオブザーバビリティを加速するためのNew Relicアカウント開設を含めた伴走型のNew Relic導入支援サービスをご提供しております。 もしご興味をお持ちの方は、こちらのお問合せフォームよりお問合せ頂けましたら幸いでございます。

・福田 圭(記事一覧)

・マネージドサービス部 所属・X(Twitter):@soundsoon25

2023 New Relic Partner Trailblazer。New Relic Trailblazer of the Year 2025受賞。New Relic User Group運営。