こんにちは!マネージドサービス部の加藤(貴)です。

こんにちは!マネージドサービス部の加藤(貴)です。

先日、AWS Summitに初めて参加してきたので、その際に参加したセッションの内容をブログにまとめていきたいと思います!

- 会場風景

- AI ファースト時代に求められるクラウドセキュリティのあり方とは(パロアルトネットワークス株式会社)

- クラウド環境を取り巻く最新のサイバー攻撃の動向と必要なセキュリティ対策を解説!(クラウドストライク合同会社)

- 明日から実践できる AWS でのオブザーバビリティ革新 - Amazon CloudWatch Application Signals と OpenTelemetry で実現する次世代オブザーバビリティ(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社)

- VMware ワークロードをクラウドネイティブへ:生成 AI が実現する次世代のモダナイゼーション(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社)

- まとめ

会場風景

基調講演後の写真になりますが、会場はものすごく混雑していて大賑わいでした!

僕は9時30分ごろに会場に到着したのですが、なんとかサテライト会場に座れた、という感じでしたね。

AI ファースト時代に求められるクラウドセキュリティのあり方とは(パロアルトネットワークス株式会社)

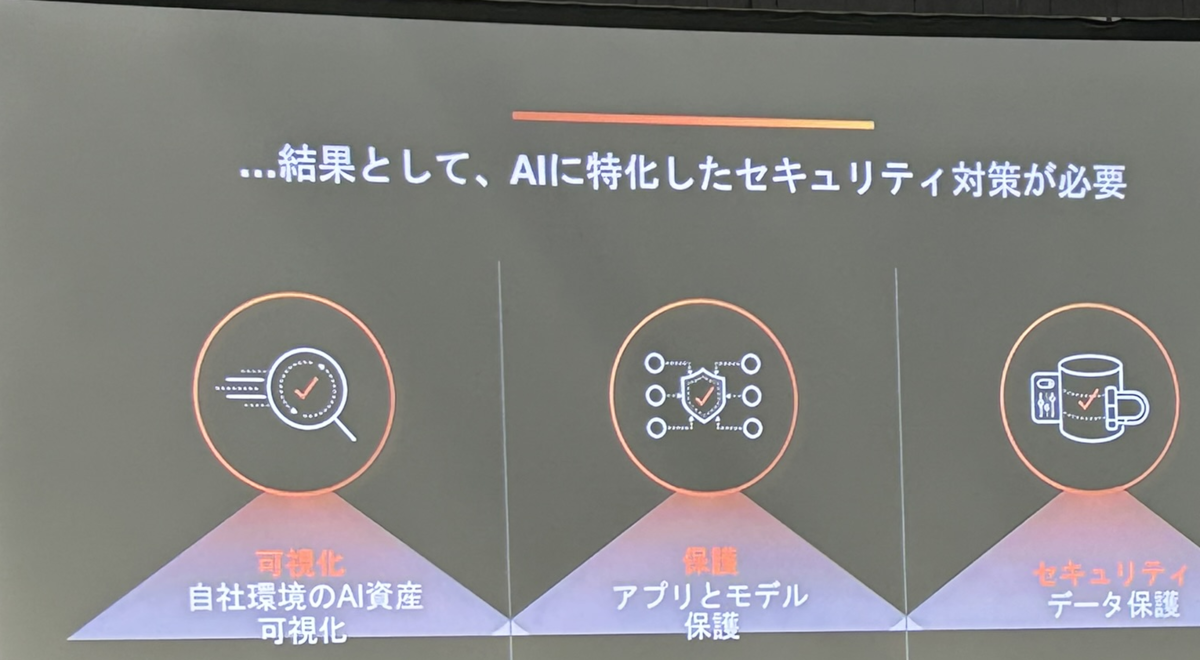

今回のAWS Summitでは、基調講演でもAIに関する話題がたくさん取り上げられていました。AIによるビジネス変革は今後さらに加速していくので、セキュリティについても改めて考える必要があるなと再認識させられたセッションでしたね。

AI導入によってアプリケーションアーキテクチャが変化していく中で、新たに増えるリスクにどう対策していくかという点が、とても学びになりました。

「運用の複雑性をどう解消していくか」は、今後も検討していくべき課題だと改めて感じました。

クラウド環境を取り巻く最新のサイバー攻撃の動向と必要なセキュリティ対策を解説!(クラウドストライク合同会社)

本セッションではクラウド基盤に対する攻撃者の動向などが非常にわかりやすく解説いただきました。

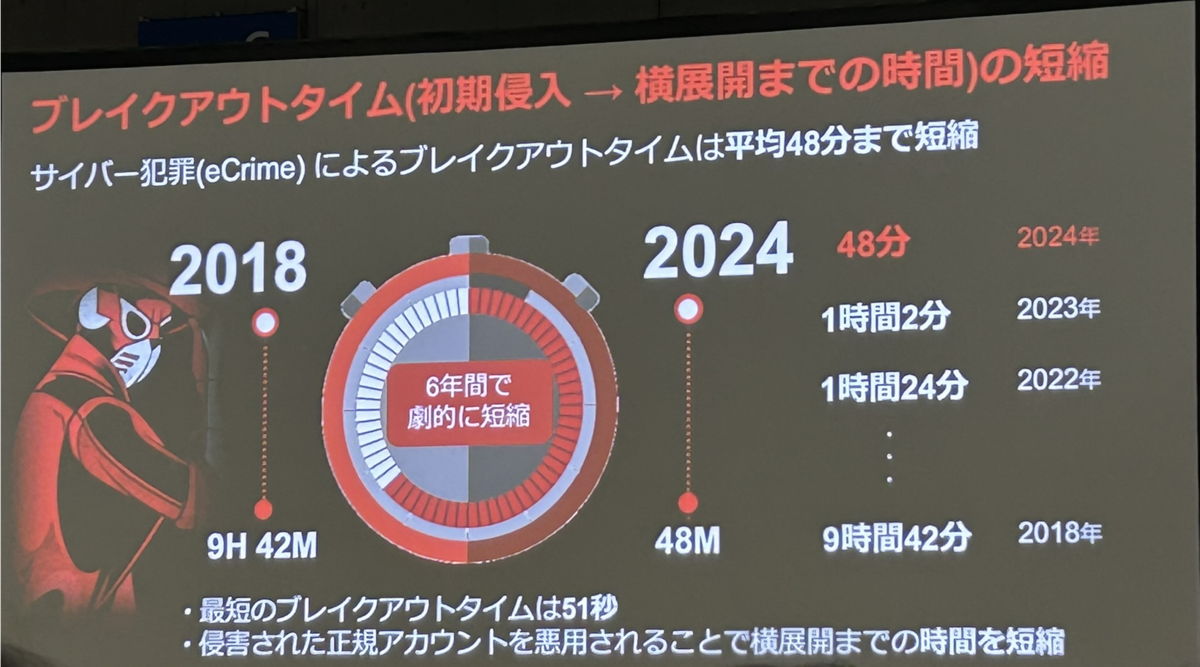

中でも印象に残ったのは攻撃時間の短縮です。

ブレイクアウトタイム(初期侵入から横展開までの時間)が平均48分まで短縮されているとのことでした。

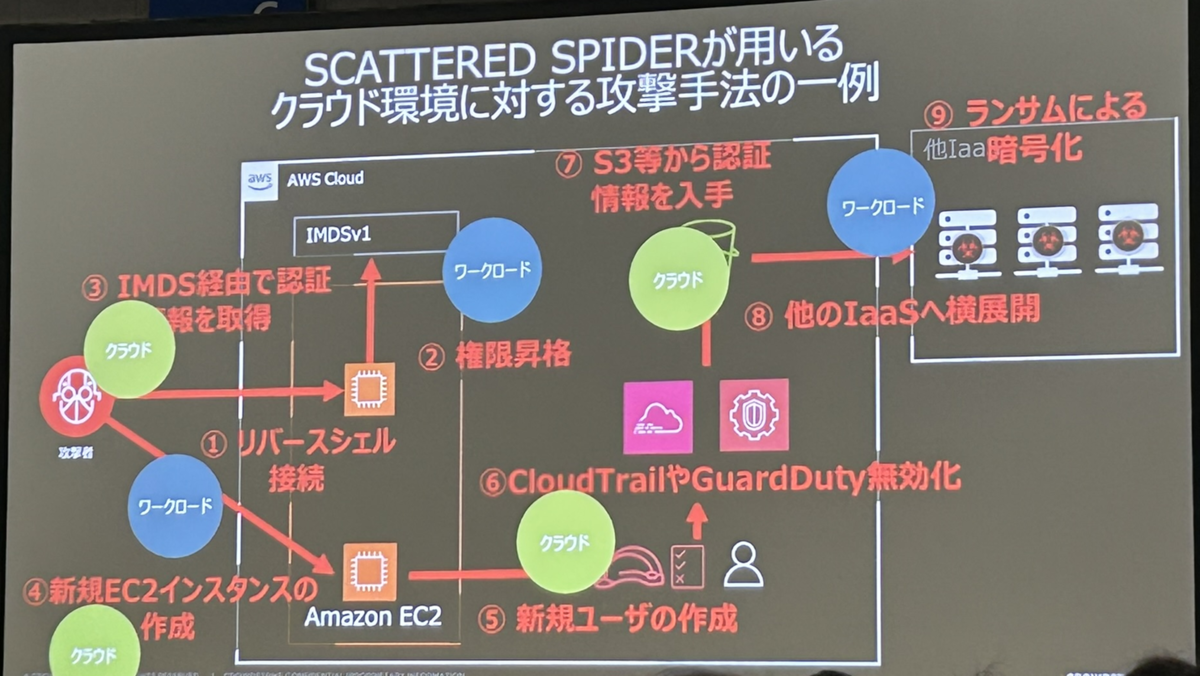

他にも犯罪グループ「SCATTERED SPIDER」の攻撃手法についても解説があり、AWSを起点として他IaaSへ横展開する手口もあると知り、勉強になりました。

明日から実践できる AWS でのオブザーバビリティ革新 - Amazon CloudWatch Application Signals と OpenTelemetry で実現する次世代オブザーバビリティ(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社)

本セッションではCloudWatch Application SignalsとOpenTelemetryを利用したオブザーバビリティ課題解決について解説いただきました。

(写真もいくつか撮りましたが画質が悪かったので画像は割愛します。興味のある方は7/11まで録画を視聴できるため、ぜひご覧になってみてください)

ここでの課題は障害が発生した際に「どこで起きているかが把握できても、なぜ発生したか・なにが原因なのか」を突き止めるのに時間がかかるというものです。

要因として挙げられた3つのポイントは「部分的な分析」、「分析スキルセット不足」、「膨大なデータ・複雑さ」です。 「部分的な分析」要因を解決するためにOpenTelemetryを利用して統一されたフォーマットでテレメトリを取得し、実装コストを抑えることで解消できるということでした。

「分析スキルセット不足」、「膨大なデータ・複雑さ」はCloudWatch Application Signalsを利用し、分析経験がなくても着手を容易にし、全体像を失わずに必要な分析が可能ということで解消できるとのことでした。

サポートされる環境はどんどん追加されていっているサービスですので、活用を念頭において学んでいきたいサービスとなります。機会があればブログにまとめていきたいと考えています!

VMware ワークロードをクラウドネイティブへ:生成 AI が実現する次世代のモダナイゼーション(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社)

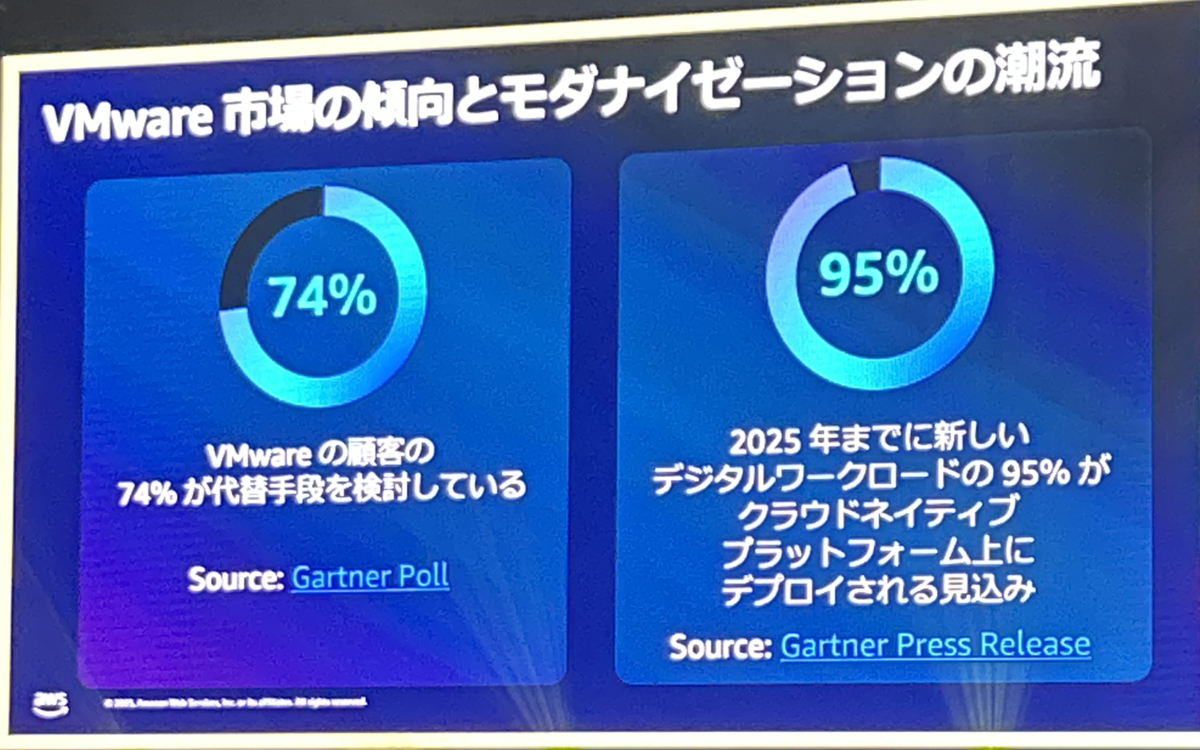

本セッションではAWS Transform for VMwareの機能について解説いただきました。 VMwareがブロードコムに買収され、VMC on AWSが廃止されたことはまだ皆様の記憶に新しいところだと思います。

セッションの中でも多くの利用者が代替手段を検討されていることが触れられていました。

セッションの中でデモの実演もあり、生成AIと対話的に移行プランを進めていけるのを見て驚きました。このサービスはかなりの移行プロセスを短縮できるサービスだと感じました。

AWS Application Migration Service (MGN) とも統合されており、今後のクラウド移行が加速しそうです。

大まかな流れは既存VMや環境データを取り込ませて分析を行い、依存関係の特定、グルーピング化の過程をAIエージェントが支援してくれるようです。

オンプレミスのVMware環境からの移行で分析に苦労されるケースは非常に多いと思いますので、このサービスはかなり使われていくものになりそうだと感じました。

まとめ

今回初めてAWS Summitに参加し、多くのセッションを聴講しました。特に印象的だったのは、どのセッションでも「生成AI」が重要なキーワードとなっていた点です。

技術の進化の速さに驚くとともに、これらの新しいサービスをいかに活用していくかが、今後の課題であり楽しみでもあります。まずは今回知ったサービスの中から、特に気になったものを実際に触ってみるところから始めてみたいと思います!

加藤 貴也 (記事一覧)

まだまだAWS学習中