こんにちは、やまぐちです。

Amazon Q Business とは?

AWS 上でも AI に関する様々なあり、整理するのもなかなか大変になってきたなと感じております。

その中でも、Amazon Q Business は、企業や組織が独自に持つ情報をデータソースとして、質問に回答したり、要約を作成したり、コンテンツを生成することができるサービスです。

例えば、社内文書、CRMデータ、営業資料、技術マニュアル、人事規定などの情報をチャット形式でやりとりができます!

さっそく触ってみる

今回は「就業規則および福利厚生ガイドライン.docx」という AI に作成させた Word ファイルをデータソースとしてチャットで回答をできるようにします。

就業規則および福利厚生ガイドライン.docx

第1章 総則

第1条 (目的)

この就業規則は、当社の従業員の労働条件、服務規律、災害補償、その他就業に関する事項を定めることにより、従業員が能力を十分に発揮し、快適な職場環境で職務に専念できるよう、会社の発展と従業員の生活の安定に資することを目的とする。

第2条 (適用範囲)

この就業規則は、正社員、契約社員、パートタイマー、その他雇用形態にかかわらず、当社に雇用される全ての従業員に適用する。ただし、雇用形態に応じて別途個別の労働契約または就業規則細則がある場合は、当該規程が優先される。嘱託社員、派遣社員、業務委託者については、別途定める契約によるものとし、この就業規則の適用範囲外とする。

第3条 (遵守義務)

会社および従業員は、この就業規則を誠実に遵守し、互いに協力して職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用・異動・退職

第4条 (採用)

従業員の採用は、所定の手続きに基づき、会社が必要と認めた場合に限り行う。採用は、試用期間を設ける場合がある。試用期間は原則として3ヶ月とする。試用期間中に従業員として不適格と認めた場合は、本採用を拒否することができる。

第5条 (配置転換・異動)

会社は、業務上の必要により、従業員の配置転換、職務の変更、勤務地の変更、出向を命ずることがある。従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

第6条 (休職)

従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は休職を命ずることがある。

* 業務外の傷病により、長期にわたり就業が困難と認められる場合。

* 個人の都合により、長期にわたり就業が困難と認められる場合で、会社が認めた場合。

* (その他、育児・介護休業、自己啓発等に伴う休職に関する規定を詳細に記述)

休職期間、休職中の給与の扱い、復職の手続き等については、別途定める。

第7条 (退職)

従業員が自己都合により退職する場合は、原則として退職希望日の1ヶ月前までに所定の退職届を提出し、会社の承認を得なければならない。退職時に、貸与された備品等は速やかに会社に返却しなければならない。(定年退職、会社都合による退職に関する規定を詳細に記述)

第3章 労働時間・休憩・休日

第8条 (労働時間)

所定労働時間は、1日8時間、週40時間とする。勤務時間は、原則として午前9時から午後6時までとし、休憩時間を1時間含む。ただし、業務の都合により始業・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げることがある。フレックスタイム制、裁量労働制が適用される従業員については、別途定める規定による。

第9条 (休憩)

労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、労働時間の途中に与える。

第10条 (休日)

休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始休暇(12月30日から1月3日)、夏季休暇(別途定める期間)とする。会社は、業務上の必要により、前項の休日を他の日と振り替えることがある。この場合、あらかじめ従業員に通知する。

第11条 (時間外労働・休日労働)

会社は、業務上の必要により、従業員に所定労働時間を超えて労働させ、または休日に労働させることがある。時間外労働および休日労働については、別途定める割増賃金を支払う。労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、これに基づき時間外労働および休日労働を行わせる。

第4章 休暇

第12条 (年次有給休暇)

会社は、次の基準により年次有給休暇を付与する。

* 入社後6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者:10労働日

* その後1年ごとに継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、以下の日数を付与する。

* 1年以上2年未満:11日

* 2年以上3年未満:12日

* 3年以上4年未満:14日

* 4年以上5年未満:16日

* 5年以上6年未満:18日

* 6年以上:20日

年次有給休暇の取得は、原則として事前に人事部門に申請し、承認を得なければならない。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、年次有給休暇の取得時季を変更することがある。付与された年次有給休暇は、付与日より2年間有効とし、未使用分は翌年度に限り繰り越すことができる。2年を超えて繰り越された場合は消滅する。

第13条 (特別休暇)

従業員は、次の各号に定める事由に該当する場合、会社が認めた期間の特別休暇を取得できる。

* 慶弔休暇:

* 本人結婚:5労働日

* 配偶者出産:2労働日

* 子の結婚:1労働日

* 父母の死亡:5労働日

* 配偶者の死亡:5労働日

* 子の死亡:3労働日

* 兄弟姉妹の死亡:1労働日

* 祖父母の死亡:1労働日

* 生理休暇: 生理日の就業が著しく困難な女性従業員に対し、必要な期間。無給とする。

* 裁判員休暇: 裁判員として出廷する場合。

* その他会社が認める事由による休暇。

特別休暇の取得には、原則として事前申請と証明書類の提出が必要となる。

第14条 (育児・介護休業)

育児休業および介護休業については、「育児介護休業規程」に別途定める。

第5章 給与

第15条 (給与)

従業員の給与は、基本給、各種手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等で構成される。給与は、原則として毎月25日に、当月分の給与を従業員が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、支払日が休日にあたる場合は、その前営業日とする。

第16条 (昇給)

昇給は、原則として年1回、従業員の勤務成績、能力、会社の業績等を総合的に勘案して行う。

第17条 (賞与)

賞与は、会社の業績に応じて、原則として年2回(夏季・冬季)支給する。ただし、会社の業績または個人の評価により支給しない場合や、支給額を変動させる場合がある。

第18条 (退職金)

勤続3年以上の正社員に対し、退職金を支給する。退職金の額は、勤続年数、退職事由、最終給与等を勘案し、別途定める退職金規程により算定する。

第6章 福利厚生

第19条 (社会保険)

会社は、法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入させる。

第20条 (通勤手当)

公共交通機関を利用して通勤する従業員に対し、通勤費の実費に基づき通勤手当を支給する。通勤手当の上限額は、月額5万円とする。自転車通勤者には、別途定める基準により自転車通勤手当を支給することがある。

第21条 (健康診断)

会社は、従業員に対し、年1回の定期健康診断を実施する。特定業務に従事する従業員には、別途定める特殊健康診断を実施する。

第22条 (財形貯蓄制度)

従業員は、財形貯蓄制度(一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄)を利用することができる。詳細は人事部門に問い合わせること。

第23条 (福利厚生施設の利用)

会社は、従業員の心身の健康増進、福利厚生の向上を図るため、提携する保養所やスポーツ施設等の利用制度を設けることがある。

第24条 (従業員持株会制度)

従業員が会社の株式を保有することで、会社への貢献意識を高め、企業価値向上への参画を促すため、従業員持株会制度を設ける。詳細は別途定める。

第7章 服務規律

第25条 (服務の原則)

従業員は、職務を誠実に遂行し、会社の名誉を傷つけ、または会社の信用を失墜させる行為をしてはならない。従業員は、会社の内外において、この就業規則および会社の諸規程、命令を遵守しなければならない。

第26条 (秘密保持)

従業員は、業務上知り得た会社、顧客、取引先に関する秘密情報を、在職中はもちろんのこと、退職後においても第三者に開示または漏洩してはならない。

第27条 (ハラスメントの禁止)

会社は、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)を一切許容しない。従業員は、いかなるハラスメント行為も行ってはならない。

第28条 (個人情報の保護)

従業員は、業務上知り得た個人情報について、その保護の重要性を認識し、関連法令および会社の定める個人情報保護方針に従い、適切に取り扱わなければならない。

第8章 懲戒

第29条 (懲戒の種類)

会社は、従業員がこの就業規則、その他の諸規程または会社の命令に違反した場合、次の各号に定める懲戒処分を行うことがある。

* 譴責(けんせき): 口頭または文書により注意を与え、将来を戒める。

* 減給: 1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲で、給与を減額する。

* 出勤停止: 労働基準法および労働契約の範囲内で、一定期間の出勤を停止し、その期間中の給与を支給しない。

* 諭旨解雇: 退職願の提出を勧告し、提出しない場合は懲戒解雇とする。

* 懲戒解雇: 予告手当を支給せず、または解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。退職金を支給しない場合がある。

第30条 (懲戒事由)

(以下、具体的な懲戒事由を詳細に記述。例:無断欠勤、経歴詐称、会社の財産損壊、情報漏洩、ハラスメント行為、飲酒運転による出勤、業務命令違反など)

第9章 災害補償

第31条 (業務災害)

従業員が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合、労働者災害補償保険法および関係法令の定めるところにより補償を行う。

第32条 (通勤災害)

従業員が通勤途上で負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合、労働者災害補償保険法および関係法令の定めるところにより補償を行う。

第10章 その他

第33条 (規則の改廃)

この就業規則の改廃は、労働者の意見を聴き、労働基準監督署長に届け出ることにより行う。

第34条 (苦情処理)

従業員は、労働条件その他に関し苦情がある場合は、人事部門に申し出ることができる。会社は、申し出られた苦情に対し、誠実に解決に努める。

アプリケーションの作成

マネジメントコンソールから「Amazon Q Business」を検索しますが、2025年6月時点では東京リージョンではまだ利用できない形となっています。

docs.aws.amazon.com

利用可能なリージョンは以下となっております。

※2025年6月時点

- 米国東部 (バージニア北部):us-east-1

- 米国西部 (オレゴン):us-west-2

- 欧州 (アイルランド):eu-west-1

- アジアパシフィック (シドニー):ap-southeast-2

今回は、バージニア北部(us-east-1)で利用したいと思います。

「Get started」をポチっとします。

すると以下の画面に遷移するので、「Create application」からアプリケーションを作成します。

ユーザ認証で利用するのが一般的ですので、今回もユーザ認証で進めます。

ユーザ認証には、AWS IAM Identity Center か AWS IAM Identity Provider のどちらかを選択できます。

今回は、Identity Center で進めます。

事前に有効化しておくとスムーズです。

Identity Center のユーザとサブスクリプションを選択します。

Amazon Q Business には「Lite」と「Pro」の2種類のサブスクリプション形態があります。

簡単なイメージとして、以下のように考えています。

- Amazon Q Business Lite:チャットを使う利用者向け

- Amazon Q Business Pro:Lite でできることに加えて Apps の作成やカスタムプラグインの利用ができる

「Create」ボタンを押下して、アプリケーションを作成します。

これでアプリケーションが作成されました!

データソースの設定

「Data sources」に移動して、インデックスを作成します。

検証用ですので、「Starter」で作成します。

ステータスが「Active」になれば作成完了です!

次に「Add data source」からデータソースを設定します。

様々なサービスをデータソースにできます。

今回は「Upload files」を選択します。

データソースにしたいファイルをアップロードしてます。

精度をあげるため「Visual content in documents」にチェックをつけます。

※音声や映像系のデータはないので、他の項目にはチェックをつけていません。

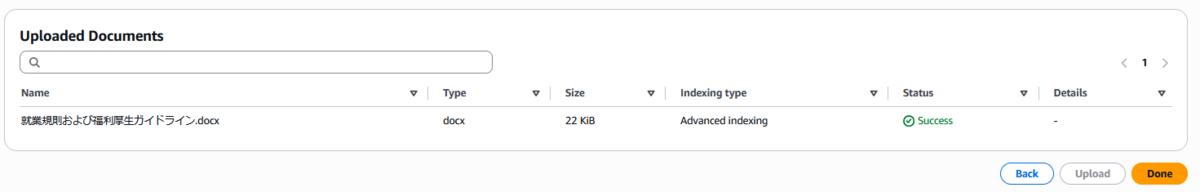

「Upload」ボタンを押すと以下のように、アップロードが完了します。

一覧からもアップロードされたことが確認できます。

チャット画面で操作

それでは、チャット画面に入っていきたいと思います。

Applications のホーム画面にある Deployed URL からログインを試みます。

IAM Identity Center のユーザでログインするとログインできました!

チャット画面をよく見ると「Company knowledge」と「General knowledge」の2種類を選べることがわかります。

今回は、データソースを設定したので「Company knowledge」を選択して質問していきます。

データソースの情報を元に回答してくれました!

アプリを作成する

次に、就業規則に関して回答してくれるアプリを作成してみます。

いい感じに作成してくれました。

早速質問してみます

データソースの内容を元に回答してくれました!

チャットでもやりとりはできますが、アプリを作成するメリットは以下になるかなと考えています。

- 特定のデータソースに絞った回答を受け取れる

- 作成したアプリを共有して他のユーザも利用できる

- カードを自由に移動、追加や削除ができるので UI をカスタマイズできる

回答精度について

チャットとアプリの2パターンで質問を実施しましたが、よく見るとソースデータの内容と異なることが回答が返ってきています。

こちらの件については以下のブログで言及していますので、ご確認いただければと思います。

blog.serverworks.co.jp

まとめ

社内のデータを元に回答してくれるチャットを簡単に作れて便利だなと思いました。

自前でこういった仕組みをつくるのはかなり大変だと思うので、手軽に始めるには非常に良いサービスだと考えています!

ただし、少なくとも日本語で書かれた Word ファイルのデータソースに対しては 2025年6月時点だと精度がまだまだなのでそこは注意が必要かと思います。